粵曲、粵樂中的梵音

文: 余少華 2024-08-20

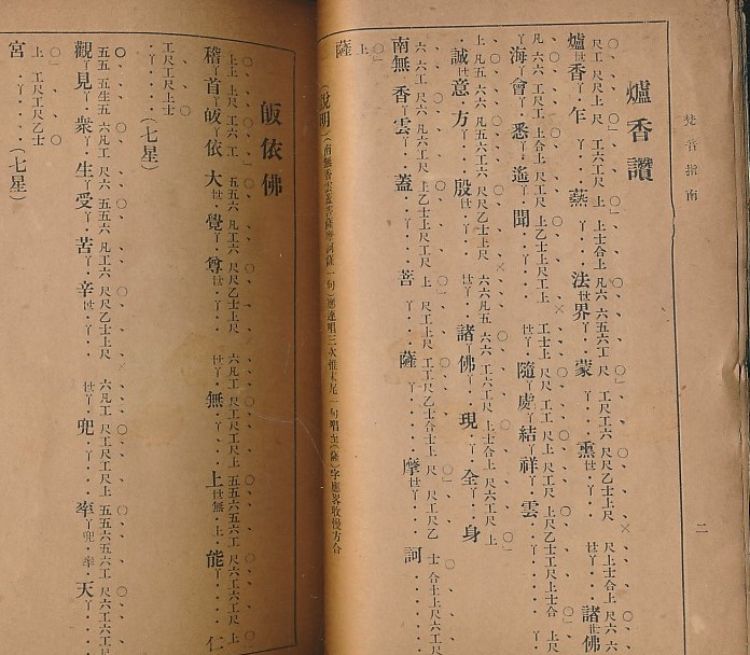

丘鶴儔在其第二本粵樂著作《粵調琴學新編》(1920)中收錄了〈爐香讚〉、〈萬德圓融〉、〈三皈依〉、〈戶唵咒〉、〈戒定真香〉五首梵音 (1920: 277 – 289),相信是梵音佛曲記譜較早的出版。該書以工尺記譜,並詳注揚琴竹法,但未明言此五首梵音的出處。[1]

丘鶴儔在其〈梵音解義〉中道: 「梵音者,即禪門之讀本也。俗語所謂喃巫腔是也。…其聲調之悲楚,其曲音之柔沉,亦足動聽…梵音乃用鼓鐃作為過板也。該鼓鐃乃名為七星。」(1920: 275 – 276)。所謂「喃巫腔」(或喃無腔)者,是把經文喃唸、吟唱出來的唱腔,介乎唸誦與唱誦之間,相當於西方的 chanting,多以單聲部齊唱為主。[2]

民國十三年(1924),沈允升先後出版了兩本以工尺記譜的曲集:《歌絃快覩》(四月) 及《梵音指南》(六月)。前者為粵曲曲集,但亦收錄了〈爐香讚〉、〈戒定真香〉、 〈 皈依雄〉 及 〈十大願〉四首梵音,可見梵音已開始在粵曲界流行。而後者為佛曲曲集,刊錄了五十三首梵音。其中有唱詞全為漢語標音的梵文,如〈音樂咒〉一: 「唵斡資囉,看支夷,囉納囉納不囉囉納…」懂梵文者方可解。亦有漢譯與梵音參半的,如〈鬼哭真言〉開頭:「吾今悲嘆漢雲霄,葉飄飄,飄水向石邊… 」;後段「戶唵枷囉帝耶莎膊, 可戶唵步步帝哩 …」, 也有全漢譯唱詞的,如〈 皈依佛〉 :「稽首皈依大覺尊…若人皈依佛, 不墮沉淪。」

需要指出的是,文首提到丘鶴儔《粵調琴學新編》所錄的五首梵音,與沈允升《梵音指南》所載的同名曲,唱詞雖一致,但工尺大異,為五首不同的曲,或傳自不同寺院的傳統。

沈允升《梵音指南》自序:「余自童年,好習音樂。壯仕江蘇,反正回粵…潛心佛學。每聞僧家梵音一奏,其聲調之悠揚,詞句之清爽,實足怡情養性…前大佛寺退院方丈存昆和尚,佛理頗深,余遂從而學焉。」作序的馮信卿亦云「夫梆黃樂之濃厚者也, 梵音樂之幽清者也。」此書較全面地為梵音記譜,至今仍為醮師(演奏儀式音樂的樂師)行內所尊崇。

沈氏二書封面內頁均刊有編譯者的戎裝照,顯示其出仕江蘇的往績。其生平及生卒年份不詳,但沈氏出版了《歌絃快覩》(1924)、第二集(1927);《絃歌中西合譜》(1929)、第二集(1931)、第三集(?)、第四集 (1934)、第五集 (1935);《琴絃曲譜》(第二集) (1936) 、《中西對照琴絃樂譜》(第三冊) (1937) 、《中西對照現代琴絃曲譜》(1938)等大量書譜,為整理粵曲、粵樂曲目的重要人物。[3]

沈允升在他的《絃歌中西合譜》(1929)亦收錄了〈爐香讚 〉、〈戒定真香〉、〈祝壽讚〉、〈嘆南極〉、〈皈依雄〉、〈祝聖儀〉(又名〈大祝筵讚〉)及 〈水懺供文〉等七首梵調 (1929 : 275 – 280; 315 – 320)。同書所載粵曲〈情天血淚〉中悼亡的一段,原用了向佛祈禱皈依的〈戒定真香〉,沈氏認為詞和曲與悼亡無關,改以真正悼亡用的〈鬼哭真言〉代之(1929:10 – 16)。其曲調與《梵音指南》所載基本上一致。《絃歌中西合譜》第四集(1934)收錄了另一首梵音〈如來五分香〉(1934: 221 – 223),為《梵音指南》所未載 。所謂「中西合譜」者,即工尺譜與簡譜並行。

1941年聖誕,香港淪陷,譚伯葉、 上海妹唱的粵曲《打倒漢奸》(歌林唱片)用了反線〈鬼哭真言〉:「得見倭奴,無所不做,最恐怖,家家放火無人道…」[4],其拍和用了梵鈴(Violin)、色士(Saxophone)、鋼琴、結他及爵士鼓等西方樂器。而其曲調與 沈允升《梵音指南》所錄〈鬼哭真言〉的旋律相去甚遠,屬同名異曲。

著名撰曲家葉紹德先後在任劍輝、白雪仙唱的《幻覺離恨天》(1965 唱片)及鍾雲山、冼劍麗的《玉梨魂》 之〈剪情〉(1977 唱片),均用了梵音〈皈依佛〉作為開頭的小曲。然這首〈皈依佛〉與沈《梵音指南》(1924)中之 〈皈依佛〉大相徑庭,應是同名異曲。這兩首粵曲,除了少量唱段如〈反線紅樓夢斷〉、〈 反線二黃〉外,實以「乙凡」為主調,多用低音區,與曲首〈皈依佛〉的格調十分配合。〈剪情〉尾段用了〈潮調昭君怨〉,屬潮樂的「重三六調」, 與粵樂之「乙凡線」相通,故首尾呼應。

任、白的《紅樓夢》乃仙鳳鳴劇團第一屆的劇目 (1956),由唐滌生編劇並撰曲。 唱片 〈幻覺離恨天〉(1965)由葉紹德修詞;梅雪詩,江雪鷺女聲合唱。[5]唱片版在旦的〈反線二黃〉中插入了眾仙女的合唱,即把〈反線二黃〉原黛玉獨唱的器樂過門(序)填上了唱詞。「葉紹德修詞」應指此:

黛玉: 花是斷腸花,

眾仙女:再復位孽滿紅塵限,(原〈反線二黃〉序)

黛玉: 玉是無靈玉。

眾仙女:只見俗子迷途嘆,為情癡帶淚懺。(原〈反線二黃〉序)…

西式的合唱 (choral singing)於當年的粵曲較鮮聞,撰曲者及頭架師傅需在音樂與唱詞的設計上大花心思。 眾仙女一字一音(syllabic)的合唱是回應(旁述)黛玉富於拉腔(melismatic) 的唱詞,加強了戲劇性及音樂上的對比,氣口更緊密。〈反線二黃〉、〈絲絲淚〉及〈逃禪〉中的合唱,或有梵音眾僧尼合唱的影子,但亦強烈有邵氏國語黃梅調電影配樂的感覺,尤以〈逃禪〉終句的男女聲混聲合唱,至為明顯。

梵音於上世紀二十年代是與南音、粵謳、龍舟、木魚等作為粵劇的「新曲調」用的,其時正是粵劇從原來唱官話 (中州音) 開始轉唱白話 (粵語)的年代。當時的梵音是唱官話或白話,仍待研究。無論丘鶴儔或沈允升, 均以「悲楚、柔沉、悠揚及清爽」來形容梵音,馮信卿更以其「幽清」對比梆黃之「濃厚」,主要是梵音不用梆黃的絃索及鑼鼓,配器不同;僧尼的合唱,音聲效果與梆黃有明顯差異。

梵音於上世紀曾流行過一段日子。活躍於四、五十年代粵劇武生馮鏡華 (原名馮名鑑,1894 – 1977)以擅唱梵音聞名,他把佛曲梵音的唱法融入其唱腔中,享「梵音鑒」的美譽。[6]今日網上仍有馮唱的粵曲《血淚花》之〈哭碑〉(有梵音唱段)的錄音流傳。

這些被納入粵劇的「新曲調」,無論梵音〈皈依佛〉也好,〈潮調昭君怨〉也好,隨著唱詞的語音,工尺亦有所改變,加上相應的過序,亦用上了粵曲的絃索與鑼鼓,遂粵曲化了。《幻覺離恨天》及《玉梨魂》 之〈剪情〉便是上佳的例子。而自梵音納入粵曲後,其音樂風格亦對粵樂也有一定的影響。如五、六十年代流傳甚廣的〈撲仙令〉、〈別鶴怨〉(均林兆鎏曲)及〈禪院鐘聲〉(崔蔚林曲),尤其尾段的流水板,不難聽出禪堂眾僧尼誦唱梵音的影子。朱毅剛為《紫釵記》之〈花前遇俠〉創作的〈佛門鐘鼓〉,雖無唱段,但具禪門梵音的氣氛。可見譜曲者受到佛曲風格的啟發,創作出帶禪門梵音風味的新曲,亦為香港音樂創作值得參考的一面。

[1] 有關丘鶴儔其人及其粵樂書譜的詳細討論,詳拙文「從《絃歌必讀》到《國樂新聲》 – 丘鶴儔的粵樂出版定位」,載《香港大學中文學報》2023: 113 – 144。

[2] 也有接近多聲部效果的喃誦,見拙文 「從《心經》錄音看中國音樂的多聲部織體」載袁靜芳主編《第一屆中韓佛教音樂學術研討會論文集》北京:宗教文化出版社, 2004: 84 – 90。

[3] 沈氏曾参與香港琳瑯幻境社及鐘聲慈善社的音樂部活動。《粵東鑼鼓譜》一書的作者譚榮光曾於廣州「楞嚴佛學社從沈允升學習修懺焰口等梵音喃誦」,見黃振威《番書與黃龍 – 香港皇仁書院華仁精英與近代中國》香港:中華書局(2019: 125)。沈允升亦曾灌錄唱片《廣東梵音》-〈敬花真言〉(HMV: EA1014,10” Australia,78 RPM),由譚榮光, 林仲甫居士和唱。

[4] 見岳清《花月總留痕:香港粵劇回眸(1930s-1970s)》 香港: 三聯書店(2019: 75)。

[5] 此曲的網上錄像版並非任、白的《紅樓夢》,而是配上了她們的電影《桃花仙子》(1958)影像。

[6] 香港電影演員馮粹帆為馮鏡華的兒子。