從中亞巴基斯到中國小南海石窟,這些為禪觀而造的石窟,

演繹出歷史長河中視覺化心靈造佛工程的展現⋯⋯

文:郭祐孟 2022-08-17

石窟原是印度沙門禪觀修定之處,從中亞巴基斯坦佛教遺址的僧院建築,到絲路上數量驚人的石窟,乃至中國的雲岡石窟、小南海石窟,在在訴說了僧人鑿窟禪修的歷史。而窟中的造像、雕刻、壁畫等圖像,許多可作為禪觀運用的所緣,也是歷史長河中演繹出視覺化心靈造佛工程的展現。

在印度菩提迦耶前正覺山的龍洞中,供奉著一身悉達多太子的苦行相,來此朝聖的眾多信士們虔誠頂禮,燃油燈、敷金身,只為讚歎這一位2600年前給人類帶來歷史與思想的衝擊反思,引導人們開拓心靈寶藏的偉大覺悟者,他是劃時代的精神導師釋迦牟尼佛。

王舍城的靈鷲山上,現存佛陀聲聞弟子們的禪修洞穴,代表著當時追隨佛陀出家修行的沙門,是如何在大自然環境中安頓身心而誓願解脫的方式之一。佛陀時代的石窟多屬自然洞穴,也沒有造佛像的需要,極為樸素天成。

佛陀入滅百餘年之後,統一五印度的孔雀王朝阿育王,將佛教的原始教區從恆河流域推展到全印度國境,甚至向西北往古犍陀羅國推進,向東南遠渡斯里蘭卡,進入部派佛教的興盛時代。阿育王廣造佛陀舍利塔,於諸多聖地興建精舍,奠定了日後發展佛塔與僧院合一的佛教建築雛形。他也為耆那教團興建石窟寺,從其石雕仿木構宮殿的形制來觀察,可見日後佛教石窟建築藝術開展的原始點。

佛教僧院建築的典範

紀元前後,有貴霜王朝於東、西方的軍事和商業要道的資源匯集區域立國,在迦膩色迦王的護持和推動下,部派佛教與大乘菩薩道的新思想共存共榮,將佛教從印度教區往西北向阿富汗、往北向中亞、往東翻越帕米爾高原向新疆,穿過河西走廊傳入中國。

位居絲綢古道分線的巴米揚河谷,開始具備發展石窟寺建設的條件,自此數百年間,黃金佛國世界被順利營造出來。當時多位罽賓僧侶負經東來,譯經傳法,他們帶來了古犍陀羅佛教的苦修精神和藝術文化思潮,成為漢傳佛教早期格局的重要組成元素。從新疆于闐、庫車、吐魯番,穿過河西走廊,到隴東地區的古老石窟群,延續三百年,都沉澱著這樣一種神聖的氛圍。

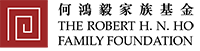

位於巴基斯坦開伯爾-普什圖省(Khyber-Pakhtunkhwa)的馬爾丹(Mardan)以北約十五公里,塔克特依巴依(Takht-i-Bahi)有一座修築在山上的印度-帕提亞王國(Indo-Parthian)時期僧院,考古學界認為它是古犍陀羅國境中部規模最宏大的佛教遺址,也是同時期佛教僧院建築的典範(圖一);佇立在塔克特依巴依制高點鳥瞰白沙瓦大平原,穿過前方的馬拉坎德(Malakand)山口和斯瓦特(Swat)山脈,遠眺北方興都庫什山(Hindu-Kush),精神瞬間融入中亞的歷史古道,往來商隊的駝鈴和僧侶的禪誦,是這條道路上沉澱得最深刻的微妙音聲。根據《出三藏記集》的記載,諸如:佛陀跋陀羅、佛陀耶舍、曇摩密多、求那跋摩、鳩摩羅什、法勇、智猛、智嚴等,都曾經在這條中、印佛教文化交流的臍帶上大放異彩。

塔克特依巴依全用當地石材壘築,並以石灰和泥土黏合而成。從一世紀便已完成的初期僧院開始,得到貴霜國王丘就卻(Kujula Kadphises)和迦膩色迦王(Kaniṣka)的護持,興建起大佛塔和集會場所,持續到貴霜晚期皆有增飾美化,眾多的奉獻小塔被建立,直到五世紀中葉被白匈奴人(Huns)佔領,飽受摧毀。日後雖有修築,已難以恢復往日盛況。許多國際學者提到此地有「坦特羅建築」,恐怕是有所誤解,這些建築更接近於閉關專修或觀佛三昧的時空趨勢,遺址出土的佛陀像、菩薩像、佛傳故事、本生譚等皆可證明,都是當時運用在禪觀上的圖像。

北魏《洛陽伽藍記》卷五提到:「(烏萇)城北有陀羅寺,佛事最多,浮圖高大,僧房逼側,周匝金像六十軀。」另《十誦律》也記載:「若比丘獨阿蘭若處十五日,布薩時,應灑掃塔、寺、布薩處及中庭,次第敷座。」整個塔克特依巴依的建築配置,十足反映著古犍陀羅佛寺(罽賓僧伽藍)的典範,集佛塔、僧院、講堂、戒場、禪堂,以及生活飲食和起居功能的空間。這種佛塔和僧院結合的建築模式一路往北再向東傳,於五世紀中葉來到了中國山西大同雲岡石窟的北臺遺址。

絲路上石窟精彩的歷史影像

中國新疆塔里木盆地位於亞洲中部,被斯坦因(Sir Aurel Stein)稱之為亞洲腹地,在塔克拉瑪干大沙漠南、北兩緣的狹長綠洲,形成古絲路新疆段的南道和北道,南道東段鄯善國包括精絕、尼雅和樓蘭,大約在三國時代就已經是佛教盛行之地。二十世紀以來,在此發現近千件的佉盧文書,這是貴霜帝國核心區域犍陀羅地方使用的語言,可見貴霜和鄯善之間有順暢的文化交流,這也表現在佛教藝術上。

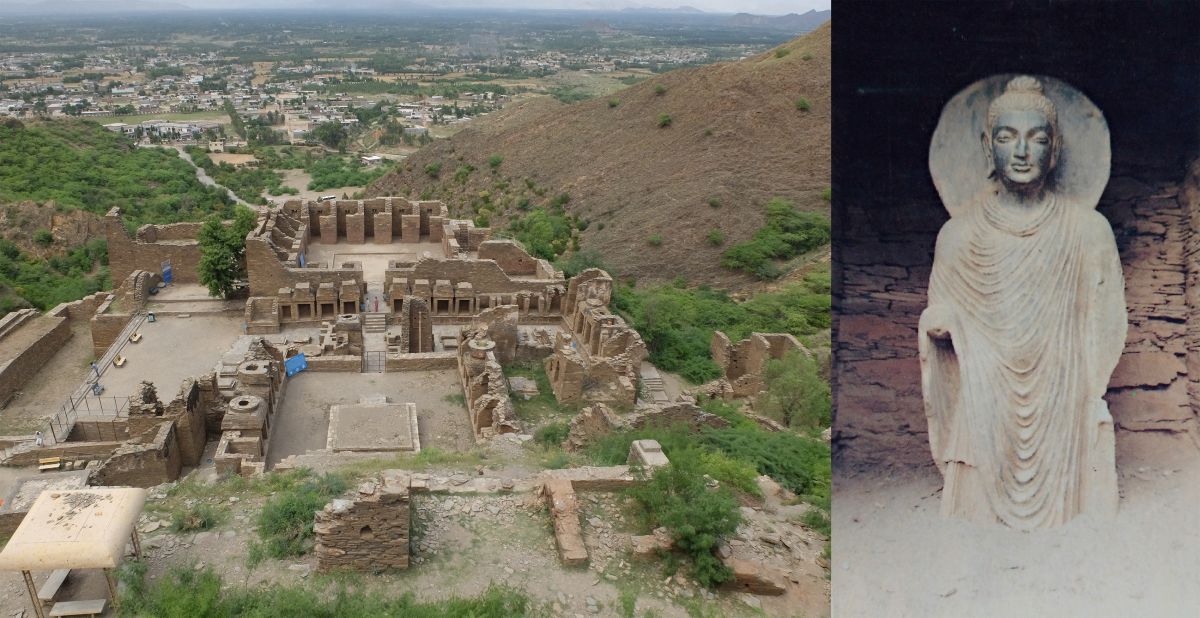

南道西段于闐可能是新疆較早接受佛教的地區,以大乘佛教為主,幾處南疆佛寺遺址所見的文物,亦皆與犍陀羅文化息息相關。譬如和田縣東北玉隴哈什河的對岸所發現的拉瓦克寺院遺址,平面長五十公尺,寬四十三公尺的正方形寺院中央,矗立一座三層圓形佛塔,直徑約九公尺,圍牆處發掘出九十餘尊的浮塑立佛像。這就讓人聯想到塔克特依巴依的主塔院和奉獻塔區,傳承的意味很濃厚。或是離開印度本土愈遠,傳說故事益發神奇,于闐的殘存壁畫有許多民俗和故事與佛教無關,卻是絲路歷史的另一種詮釋和沉澱。這兒也發現了被藝術史家稱為佛衣畫的盧舍那佛法界人中像(圖二),反映了《華嚴經》在此地流傳的消息。

新疆北道的庫車一帶是古龜茲國所在地,龜茲佛教是以說一切有部為主體的教團,儘管出現了鳩摩羅什弘揚大乘的時期,但卻如曇花一現般發揮不了大作用。儘管如此,在克孜爾石窟還是留下相當精彩的歷史影像。龜茲石窟善用各種菱形格變化來裝飾窟頂,其中彩繪豐富的佛本生圖,這些單一場景的佛本生以布施、忍辱為多,雖說是釋迦佛的前生故事,卻蘊含著濃厚的菩薩道內涵,這些在鳩摩羅什所提倡的菩薩禪法中,被當作「法身觀」來看待,是在「像觀」(三十二相八十隨好)、「生身觀」(佛傳)之後,更往佛陀生命深層去觀照的內涵,超越了一生一世的限制,連結發心和願力,投入法性本質。

而克孜爾石窟第123窟內有幾鋪故事畫的佛陀,展現化身神變的特色(圖三),其實就是來自犍陀羅,將佛陀在舍衛城降伏外道的史實,或是將佛陀光中化身無數的神變境界神祕化,更加凸顯了禪定的妙用,這是大乘佛教超越人間佛陀的獨特發展。

僧稠禪師與小南海石窟

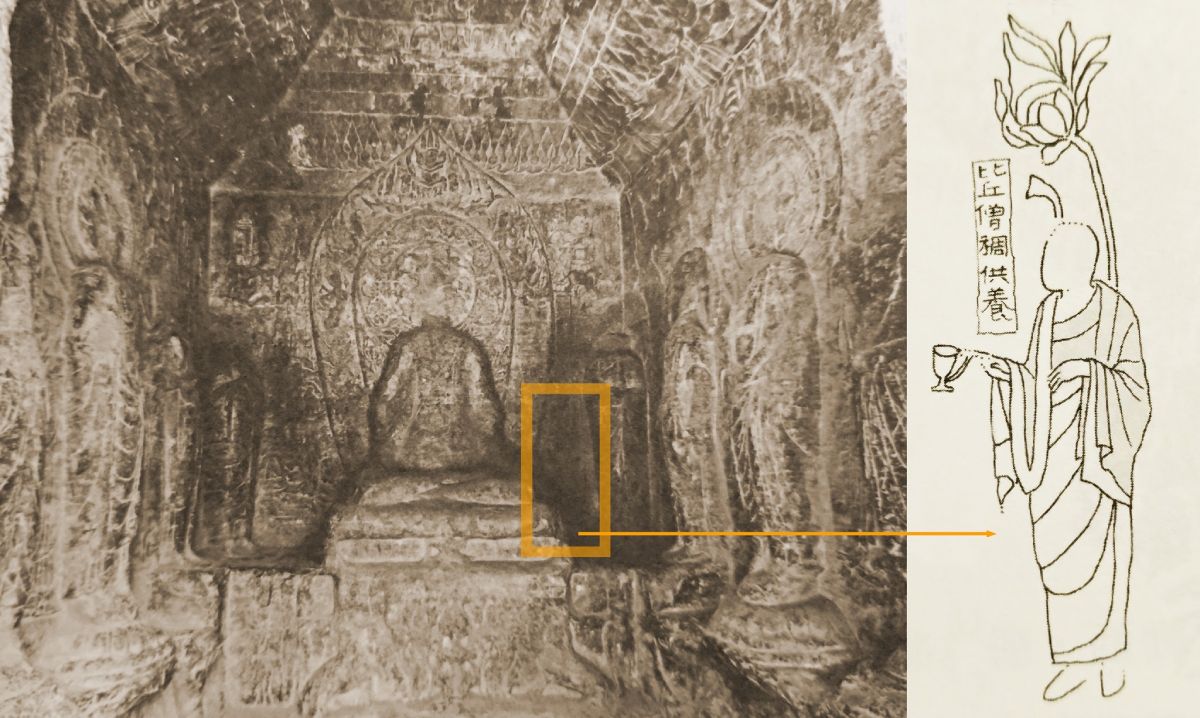

印度佛教東傳中國經過數百年之後,開始建立起融入華夏文化特質的漢傳佛教宗派,這些宗派看似由某位大師創立,其實都代表著一個時代的思潮高峰。位於中國河南安陽靈山寺的小南海石窟,歷經北齊天保元年到乾明元年(550~560年)三階段的營造,中窟被視為僧稠禪師教學與實踐的具體落實。造像與刻經的相互襯托和對話,凸顯著兩代師生禪修傳承的嚴謹度。

小南海中窟以釋迦牟尼佛為主角,連結了華嚴化主盧舍那佛的莊嚴,以及《大智度論》、《大般涅槃經》中讚佛功德和捨身求法的內涵;身為北齊文宣帝高洋國師的僧稠禪師就佇立在左下隅持香禮讚供養,一位被少林寺跋陀讚譽為「自蔥嶺以東禪學之最」的禪修泰斗,這是他信心決定實踐菩薩道的肖像(圖四)。石窟內的兩面側壁,分別以阿彌陀佛和彌勒佛為子題,背景淺浮雕鋪陳出西方淨土的九品往生圖,以及兜率天宮說法圖,這些淨土元素還結合著《維摩詰經》的圖像,在當時的禪觀意義十分深刻。

古代禪師的念佛方式是嚴謹又踏實的生命歷程,過程中實際是止觀雙運、自他互資的巧妙運用,佛教藝術直接穿透生命底蘊是比較深邃的內涵,這在中窟的圖像設計便能顯出其特質。在此禪修洞窟中,將成佛之道的學理與方法,與因果傳承皆炳然齊現,真是讓人讚歎。許多圖案元素在唐代佛寺的經變圖中衍為新樣,是很有歷史意義的,屬於佛教藝術中土化之後,自成一格的開展。

佛本無相之教,卻在歷史的長河中演繹出視覺化的心靈造佛工程,這正是人類宗教文化史上綻放得最精彩的蓮華藏世界海。

本文原刊於法鼓山《人生》雜誌第457期,佛門網獲授權轉載,特此鳴謝。標題為編輯所加。