光普觀照寫經生:觀饒宗頤教授書畫有感

文:黃杰華 | 2020-05-08

香港沙田文化博物館舉行的「饒宗頤的故事」學藝雙攜展覽,這令筆者想到大學時從饒著私習,見其學殖宏博,早慕風頤。饒公百歲歸道,可謂福壽均全。今有關單位專設展覽,讓新知舊雨得以附驥,復能親炙饒公氣韻,豈可錯過?展覽雖因疫情影響,然風雨過後,展覽依舊,有心者還是尚有機會親往取經。

是次展覽,巧見心思。饒宗頤教授(1917-2018)作品廣為大眾所知者,莫如大嶼山心經簡林。博物館大堂中央,階梯重佈簡林,古樸醒目。記得十多年前法國攝影師Paul Maurer(1951-)曾拍下一套「簡林」黑白藝術照片集,饒公甚為欣賞,照片集以《光普照》(Light Opens Space)一名出版。[1]從照片角度,布局、氣氛等看,該冊比坊間流通的《心經簡林》彩色圖錄更具感染力,猶如昔日上佳的單聲道唱片,音效絕對可以媲美今天的數碼錄音。展覽就有一張Maurer〈心經簡林〉黑白照片,讓觀者親身感受藝術家的世界。另一方面,筆者有感,大嶼山的簡林,因為風雨經年侵蝕,早已滿佈裂紋,需要及適修整。有謂立木之初,條木方從國外運來,原需要在地「適應」氣候多年,才能動土安立。可惜神木來不及「呼吸」便匆忙派上用場,結果傷痕纍纍,殊感可惜。

一、饒公之學術情緣

展覽於一樓分兩展館,分別展現老人學藝精髓。學術部分,展出老人重要著作多種,如《殷代貞卜人物通考》、《敦煌白畫》、《敦煌曲》、《漢字樹》、《歐美亞所見甲骨錄》、《詞籍考》、《敦煌書法叢刊》、《饒宗頤二十世紀學術文集》等,多為老人南來香江任教中大港大時所撰。饒教授於五十年代初任港大教授,原得執教於山東齊魯大學的林仰山(F.S.Drake,1892-1974)教授賞識,於港大講授及研究經學,饒公因地利之便,得以在港進行其「六學九能」的研究範疇,成果豐碩。經學以外,林深知饒公舊學及甲骨學功夫深厚,故1959年饒公《殷代貞卜人物通考》出版,林仰山特為之作序推薦。[2] 書出版後,多達十多篇書評,眾聲喧嘩正好反映書在當時的重要性。饒公的讀書札記,多寫於所讀之書,或單紙隨手書寫,上一輩讀書人多有此習慣。[3] 展出的《詞籍考》一書,就有饒公寫下的筆記。

沙田的展覽另有饒公與學者往還書信選,其中包括與翻譯家劉殿爵教授(1921-2010)、法國漢學家戴密微教授(Paul Demiéville,1894-1979)、日本漢學家吉川幸次郎教授(1904-1980)、詞學及敦煌學家神田喜一郎教授(1897-1984)、同事兼史學家羅香林教授(1906-1978)及學生方召麐教授(1914-2006)等魚雁資料。場中展出的方召麐毛筆信札,筆勢雄渾有力,濃重的剛陽氣韻,本身就是一件書法精品。此外,有幾件展品為筆者特別注意,包括一篇《新加坡大學校報》訪問稿及敦聘請老人為該校系主任的電報原件,印象中似是首次展出,實屬珍貴。

二、饒公之書法

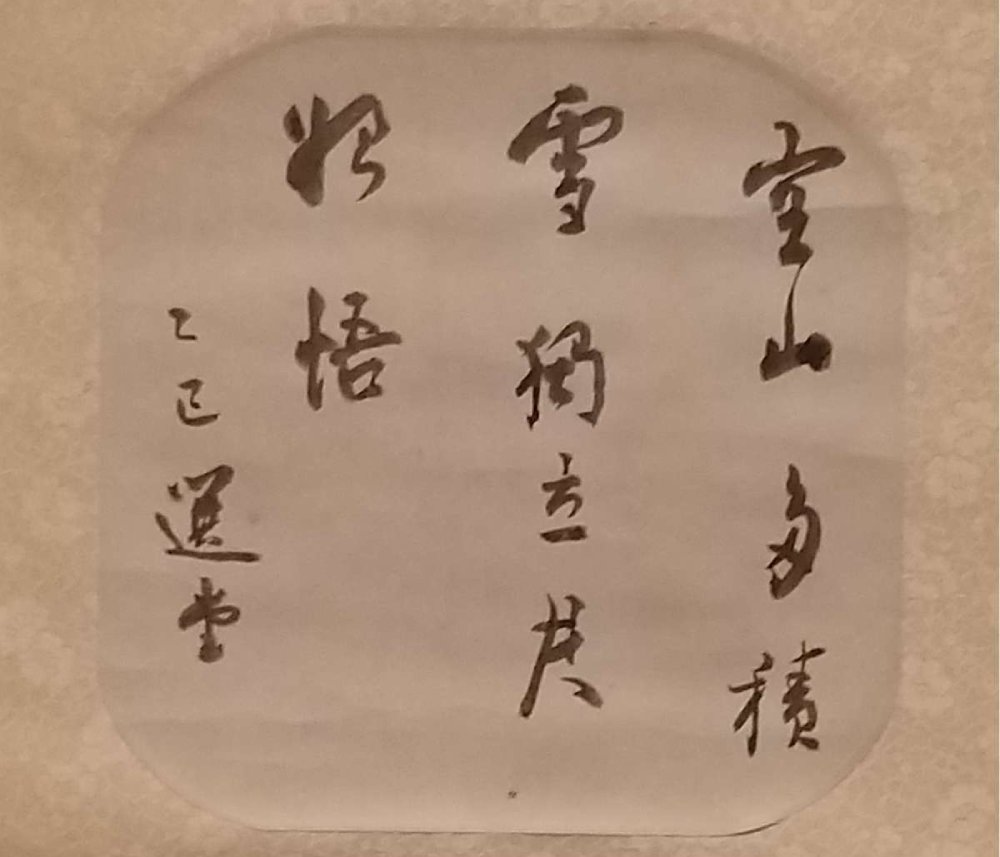

書法部分,先映入眼簾者,乃饒教授去世前一天所寫的楷書對聯:「高懷見物理,和氣得天真」,十分珍貴,饒富紀念性。內容彷彿是「見山還是山」的終極境界,欲辨已忘言。百歲老人最後瀚墨,仍見工整沉穩,十分難得。另有老人95歲所寫水墨紙本巨幅《金剛經》節錄:「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。」足可作為他的座右銘。《金剛經》(Vájracchedikā Sutra)以一連串「若有X即非X,是為X」的邏輯來破執,帶出「空」、「無自性」的經旨,本身就十分吸引可讀。人生無常、際遇無常,生命的一切,多與有漏煩惱連結,生命之囚,盡作如是觀。東坡〈和子由澠池懷舊〉謂「泥上偶然留指爪,鴻飛那復計東西」,甚或陸放翁寫於八十五歲的〈示兒〉「死去原知萬事空」一語,即景說理的哲學意境當可對應《金剛經》數語。書體以柳公權筆意出之,風格比柳公瘦勁,骨力沉穩,更見勢態。巨幅氣魄之大,只有諾大空間才能盡現其韻,猶如展覽的另一四聯巨幅「般若波羅蜜多心經」,能將之登堂入室者,絕非尋常百姓家。

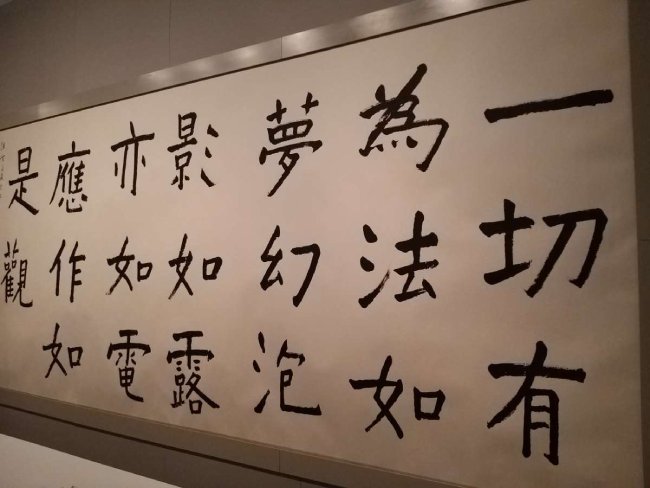

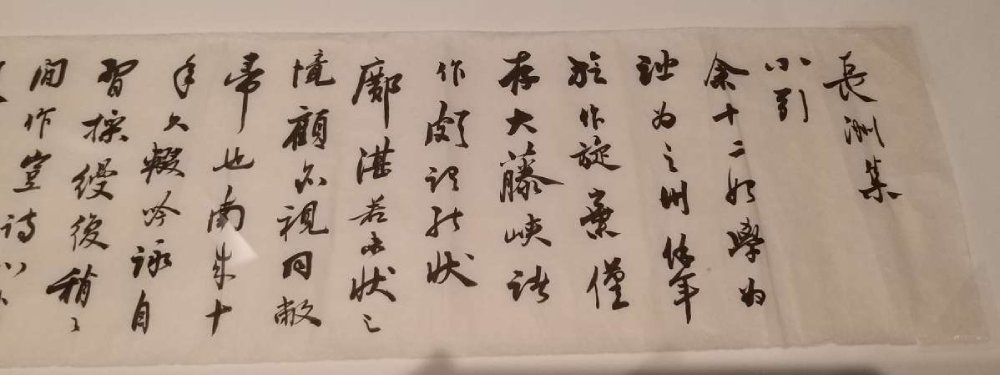

饒公寫予門生水原渭江(1930-)的書法卷軸「空山多積雪,獨立君始知」(1965),短短十字,體格工整,意筆為之,筆者印象深刻。另一聯水墨紙本「萬古不磨意,中流自在心」(〈偶作示諸生〉)更為識者所知。隸聯寫於九十年代,下筆蒼勁含渾,筆者嘗於九十年代後期初見教授,得睹其書法真跡,當年所求題字,亦見聯中風韻。他的《長洲集》稿卷(七十年代),雖為未全抄錄之習作,然書體之美,特別是書名三字,筆勢輕靈而神態溢出,具明人長卷風韻。稿卷手書認真,毫不造作,幸到八十年代偶被發現,才不致失傳。今天看來,更為難得。2006年扇頁所書「求是求真求正」成為他晚年的另一真言,書法猶似「高懷見物理」一對,可知他晚年所書,仍然不失氣魄,這或許得力於他不忘打坐,鍛鍊身心之故。

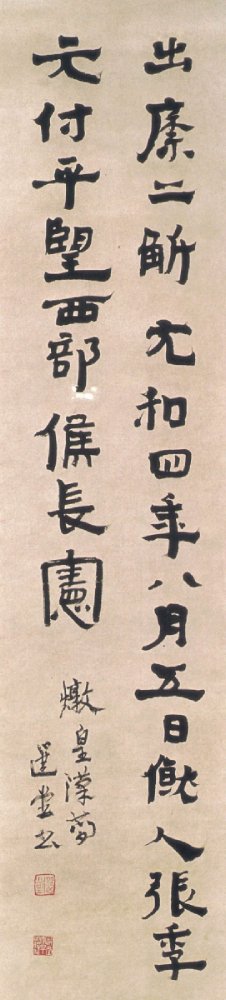

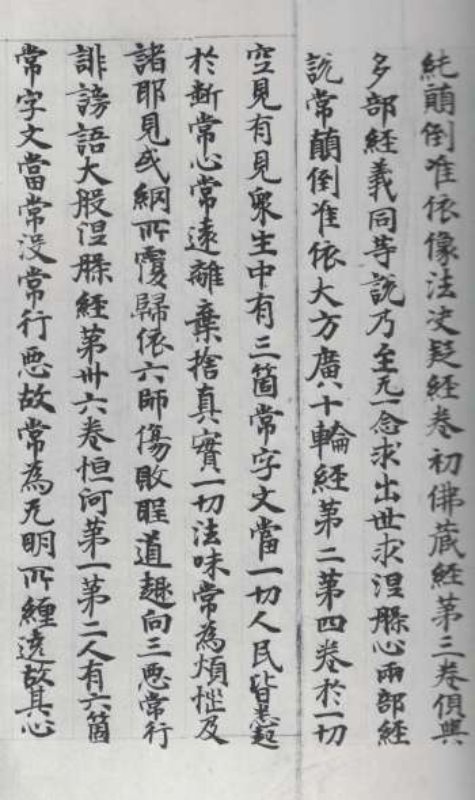

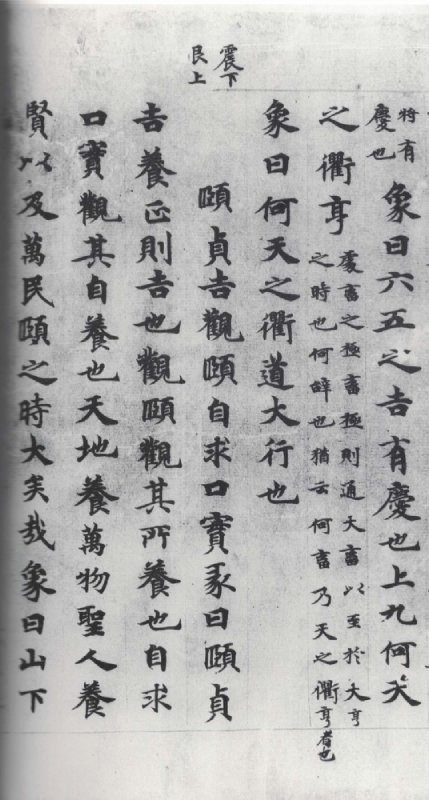

饒教授的書法,得力於敦煌經生體及戰國竹簡帛書猶多,《選堂詩詞集‧題畫絕句》謂:「石窟春風香柳綠,他生願作寫經生」[4],可見敦煌寫卷對他一生的影響。他對敦煌寫卷用力最勤,八十年代所編之《敦煌書法叢刊》二十九冊,實為登堂奧之津樑。九十年代初中文版面世,更名為《法藏敦煌書苑精華》八冊,內容為拓本碎金、經史、牒狀書儀文範、韻書詩詞雜詩文、寫經及書道。書中如敦煌寫卷伯希和編號P.2530,寫於初唐的〈周易王弼註卷第三〉以及P.2059,同樣是初唐的〈三階佛法卷第三〉兩卷書法精品,均為典型的經生體書法,莊重工整。饒公評〈周易〉一卷「書法端謹,與初唐經生體風格接近,而凝重整嚴,絕不輕佻,至為可觀」[5];評〈三階〉一卷「字極莊重,不經意處,彌見法度」[6]。饒公書法,得力於敦煌經生體,且化為己出,今成一家之言。翻閱《莫高餘馥:饒宗頤敦煌書畫藝術》畫冊,其中〈書敦煌簡〉(出廩二斛,元和四年八月五日)書法,深具濃厚的經生體味道,表現更穩重,穩重處又見灑脫,絕不拘謹。

五十年代饒公得到斯坦因(Aurel Stein,1862-1943)微縮膠卷後,特別注意寫卷之書法。他發現不少書法佳作,且有感於世人多取繪畫作研討而忽略書法藝術,故特別留心於書法而終有「書法叢刊」宏篇。三十到五十年代,學者多重視繪畫研究,常書鴻、張大千遠赴敦煌莫高窟臨摹佳作,日本的瀧精一(1873-1945)、秋山光和(1918-2009)等人專門研究敦煌佛畫,其中最全面的,乃是從未訪敦煌的松本榮一(1900-1984)。松本氏於三十年代僅憑照片資料寫成兩巨冊《燉煌畫之研究》,並以此書獲東京大學文學博士學位,影響深遠,此書最近還被譯成中文出版。[7] 反觀敦煌書法,就如白謙慎先生(1955-)所言,二、三十年代知悉敦煌寫卷的學者,多以臨摹寫卷為主,如錢玄同(1887-1939)、劉復、顧廷龍(1904-1998)等,鮮見專門研究。[8] 是故饒公獨具慧眼,對石室書體加以研究。他在〈敦煌寫卷之書法〉(1959)一文說:「邊埵文書,時見佳品,如天寶十四年載帖(斯目三三九二)之韶秀,接武二王;中和四年牒(斯目二五八九)之遒健、天福十四年狀(斯目四三八九)之嚴謹,俱有可觀。」[9] 他鑽研敦煌書法,同樣為補前人研究空白:

今敦煌寫卷所見書家,大都當日鄉曲經生之輩,邊鄙荒壤,有此翰林,雖暗晦於一時,終絢爛於千祀。倘得竇氏者流,廣賦述書,重為品藻,敦素葉而振揣風,固寤寐以求之矣。[10]

囿於當時環境,文末所附的書譜目錄全為斯坦因寫卷。七十年代,他於巴黎講學,直接得睹寫卷真跡,至於對敦煌書法之賞析,集中在後來八冊《法藏敦煌書苑精華》,其中如「韻書‧詩詞‧雜詩文」一卷,饒教授雖作書法欣賞觀之,但他在說明時滲雜了寫本比對及不少考證。因此不能只以書法角度賞析,這點周紹良、劉濤諸君早已注意。觀寫卷說明,即可知道饒教授通過寫卷比對,屢有創獲,如對P.3738李嶠雜詠斷簡的說明,饒教授參考了S.555〈雜詠〉殘卷,得出「兩卷書法相同」的結論,更點出寫卷影響了日本的漢詩文、和歌及散文。[11] P.2748〈燕歌行〉、古賢集一卷、〈大漠行〉及〈沙州燉煌二十詠並序〉,全出一人手筆,「書法行筆凝重,在歐、柳之間。」[12] 他留意到高適的〈燕歌行〉與《全唐詩》本有異,寫卷文字時有脫訛,故列表校正;同樣在P.2555〈胡笳十九拍〉,寫卷與《樂府詩集》及《全唐詩》有異,同樣列表校正,點出訛字訛音。[13] 因此,讀者在欣賞書法之餘,也可見饒公於書法鑒賞的識見。

三、饒公對唐人白畫之研究

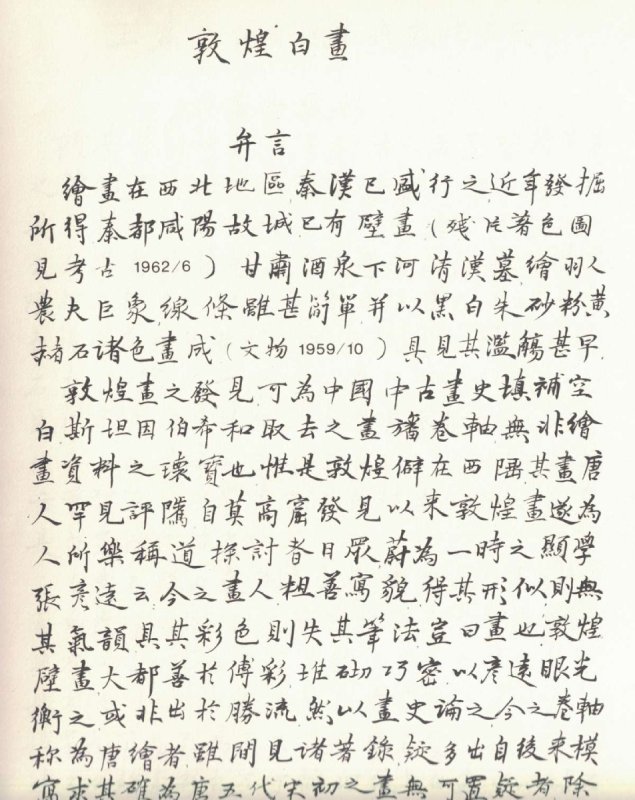

另一方面,饒教授在巴黎國立圖書館翻閱敦煌寫卷期間,又檢出很多畫稿,在《饒宗頤學述》一書裏,他跟胡曉明教授說:「因為中國沒有唐代的畫,都是後來的。現在巴黎這些畫都是唐代的,我說我研究畫稿,就定了這個題目。研究敦煌的人只注意了壁畫和絹畫,從未有人注意寫本中還會有這麼豐富的繪畫資料。」[14]專研畫稿的成果,見於後來出版之《敦煌白畫》,這是他一部以自己書法寫成的著作,原書分三冊,中文部分素描他以書法謄寫的原稿。縱使讀者不理內容,單就欣賞饒公之經生體書法,已是一件賞心樂事。原書已難購得,多年前饒公女婿鄧偉雄博士重新素描出版,另附日文及英文本,對於有心賞習者,無疑是一個機會,然而礙於版權,無法重印白畫寫卷圖冊。此外,《敦煌白畫》全文亦刊於老人《畫[寧頁]》一書,方便流通。

何謂白畫?「凡不設色之畫,只以線條表現者得謂之白畫」,饒公如是說。他繪有不少白畫技法作品,目的是通過親身創作,了解白畫的技法。他的〈樹下觀音〉,便取材自P.4649白描;〈硃描金剛一對〉,取自P.2002白畫畫稿;彩繪〈孔雀明王〉,取自P.4518白畫,原稿左下原有一童子,饒公考慮布局,未有完全搬演;〈硃描羅漢〉,演化自P.3017的行腳僧;代表作之一的〈天王〉圖,取自P.4518;硃色〈降魔菩薩〉出自P.4518。以上所舉白畫原稿,均見於法國原版《敦煌白畫》圖版附冊。當然,部分饒公敦煌畫作,也有不見於《敦煌白畫》附冊,如他彩繪〈複筆羅漢〉,即為一例。

四丶饒公之學畫筆記及印度寫生

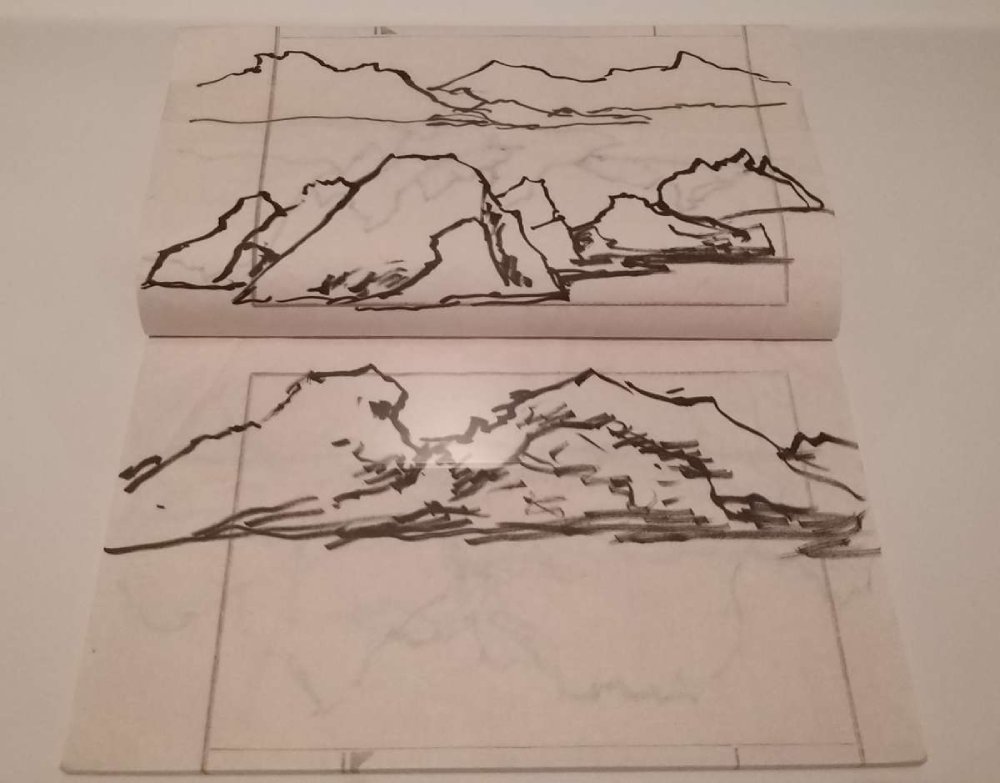

至於繪事,展覽未見饒教授的敦煌白描畫作,反之筆者看見兩幅珍貴畫稿。一為2003年教授抱恙,於瑪麗醫院留醫時所繪的白描「山川印象冊」,三組山巒筆勢質樸崔巍,據說描寫醫院窗外景緻,簡單的線條,記於練習簿內,可見藝術一途,他念茲在茲,絕不放過任何學習機會。

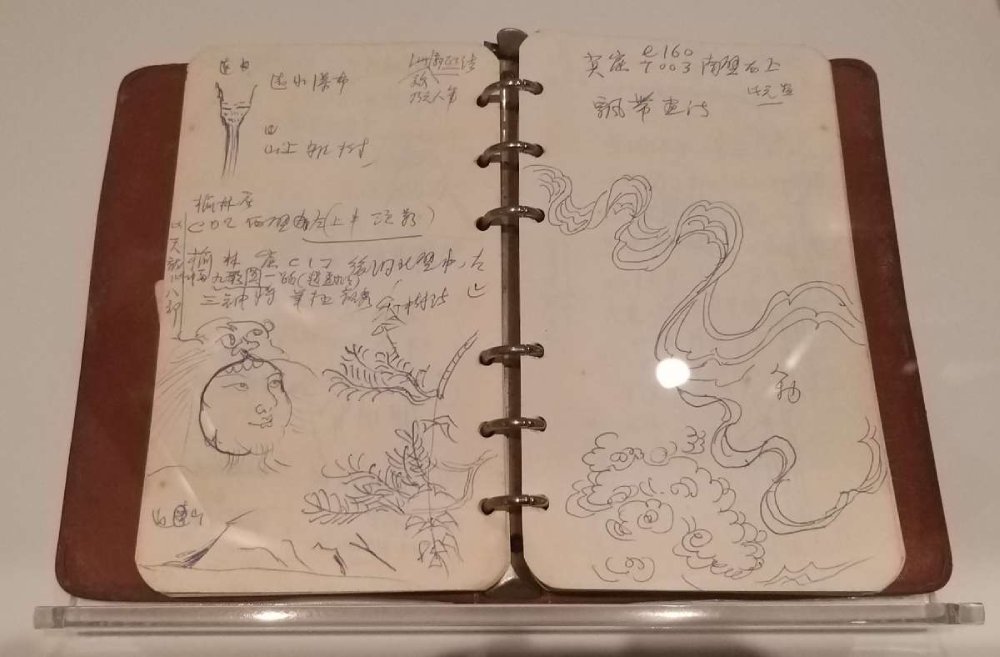

另一份珍貴文獻,要數他八十年代研究敦煌的筆記本,其中一頁饒公除畫下遠小瀑布、山上雜樹外,還記有「榆林窟C02西壁左上半頭顱,像〈九歌圖〉一路」。筆記頁的右上角寫有「此效元人郭熙法」。查《敦煌白畫》下篇「皴淡、斡淡」一則,饒教授謂「郭熙所謂『以淡墨重疊旋旋而取之日斡淡』(一本淡下有墨字),其法以淺墨粗筆作山石大概輪廓,再作多次之渲染」。[15] 另一則「墨暈色暈、凹凸法」說「郭熙所謂斡淡,以淡墨旋旋而取之,旋旋取之其實是墨暈法。」[16] 兩則資料對應饒公筆記本文字。此外,書中也記有「榆林窟第二洞西壁左,西夏時代畫文殊菩薩供養品背景之樓臺殿閣已有郭忠恕、王士元之規矩跳繩墨,似為入宋後之製」,未知是否與此頁相關。[17] 筆記頁下左謂「榆林窟C17後洞北壁中,左神與〈九歌圖〉一路(趙孟頫)。三神將,筆極韶秀。」右下為白描樹法,工整秀麗。翻閱《敦煌白畫》中篇〈敦煌卷軸中之白畫〉研討人物畫,有一節如下:

P.5018,原共三紙(一)P.5018(一),繪天王托塔,頂上佛光帶燄,有信女 合十,下有神將僅存頭部。P.5018(二),此原為直幅,繪神像立於中間,前後有五神將環拱,鬚眉可以擢數。左邊已殘缺,人僅剩一戟,今與P.4514‧16(一),(三)綴成天王像,可謂天衣無縫。此二幅人物韶秀,如趙松雪,榆林窟T.17後洞北壁諸神將如天龍八部者畫風略同,知松雪九歌圖筆法遠有所本。[18]

從引文可知,展覽筆記本完全對應1978年出版的《敦煌白畫》文字,筆記本之記錄,似早於80年代。可以想見,學藝雙攜於敦煌文藪,影響着他一生的進路。

1963年,饒教授應聘印度班達伽東方研究院,又隨白老春暉教授(Prof.V.G.Paranjpe,?-2010)學習《梨俱吠陀》(Rig-Veda),漫遊天竺南北,同行者包括他的學生,法國遠東學院的汪德邁教授(Prof. Léon Vandermeersch,1928-)。饒公跟胡曉明教授說:「印度人聘請我作印度學的研究員,他們專門開車來接我。我在印度可以到各地旅行,因為我得到法國人給我創造的條件,要不然是不可能的,要申請,並且要上面批等等,很麻煩。我在印度跑了很多地方。汪德曼(邁)和我同行,提供了很大方便,又加上白春暉的父親是法國留學的,由於這些緣份,我的活動他們就不管了。和汪德曼一路上討論問題,幾個月一起旅行,到了許多別人都沒有去過的地方。」[19] 六十年代,印度之旅並非一件輕鬆之事,除了政治因素外,酷熱及衛生問題也未盡如意。九十年代饒公在〈佛教聖地Banāras〉一文曾說:

記得一九六三年,我去印度旅行,從Agra南下到佛教聖地Banāras,剛下飛機,步進會客室,一條光管上圍繞著成科成萬的蚊蟲,旅舍房間都設下二三重防蟲密絲網。我的天!這是二十世紀,如果回到佛陀的時代,不知是怎樣的一個世界,真是不可想像。[20]

是次東南亞之旅,饒公得學生協助,得以飽覽南亞諸國佛跡。九十年代,饒老將研究梵學的心得匯為《梵學集》一冊,當中〈從「睒變」論變文與圖繪之關係〉可作為敦煌學藝互益之延續,文中他說:「一九六三年余自印度經錫蘭,薄遊緬甸、柬埔寨、暹羅諸佛國,舟車所至,必縱觀其壁畫,到處無非《本生經》的垂跡(avantāra),錫蘭則剛地(Kandy),緬甸則蒲甘(Pagan),尤令人流辛不忍去。」[21] 饒公在天竺,不單學習梵文與婆羅門經典,還趁餘暇,即景寫生。展覽有兩張極罕見的印度寫生,據說只僅存二幅,一神一人。驟眼所見,其一當為印度教神祇,側身手拈鮮花,神態莊嚴自若;其一為頭戴白巾之天竺鬍子,坐於紅花前忙於整理。簡單數筆,全無藝術加工,十分寫實,此類題材於老人無量作品中絕無僅有,筆者還是首次看到,被如實的題材所驚訝。

五丶饒公所創之西北宗畫作

千禧以後,饒教授發表〈中國西北宗山水畫說〉一文,提到中國畫除南北宗外,還提出西北宗一說。文中謂:

董氏領悟禪機,先施之於墨法,取徑二米,以溯王洽,主用濕筆,以蒼潤為重,不主「氣勢」,遂開南宗一路。余以為作為一個開派的大畫家,必須有牢籠宇宙的意向,「萬物皆備於我」的胸襟,『數點梅花』尚可點出「天地之心」,何況天蒼蒼野茫茫之寥廓大漠間,「莽莽萬重山」盤亙千里。向來為華戎雜居,中外文化交疊之處,非南北兩宗所能牢籠。別啟西北宗之想,亦緣於此。[22]

是故遂有西北宗之說,饒公不單提出,還結合研究白畫技法心得,開創西北宗一路風格。他的長卷如〈沙州紺彩〉可算其中代表,另有〈西夏舊城〉、〈龜茲大峽谷〉等大幅。西北宗諸作,猶見於挺拔的山勢,饒公甚至以〈西北宗畫法石卷〉指導我們,看之猶如是當代的《芥子園畫譜》,他在〈西北宗畫法石卷〉中云:

余數五敦煌,出入吐魯番,觀樓蘭之遺跡,涉龜茲之殘壘。觸目所見,層山疊嶂,蒼烟荒草。歸而試圖之,覺山石久經風化,斷層纍纍,而脈絡經緯,如杜詩所云「陰陽割昏曉」,大輅椎輪仍在。知非創二皴法,不足盡其美。戊子深秋用西北宗皴法寫亂石。[23]

皴法,也就是他在《敦煌白畫》提到的技法,鄧偉雄博士稱之為「新皴法」。[24] 饒公通過研究,將白畫技法運用在藝術創作上,既有理論,又多創作,觀《莫高餘馥:饒宗頤敦煌書畫藝術》一冊,西北宗的山石之作還有〈三危山掠影〉、〈西北道中所見〉、〈十三間房魔鬼林〉,山石均見筆力強勁、線條剛健,令人印象深刻。

是次展出的〈霧鎖重關〉(2001)具西北宗風格,此卷寫玉門關山,域異景殊,需以筆力雄健,氣勢恢宏出之,「戲寫玉門殘壘,未知視唐人有入處否?」老人如是題畫。[25] 誠如鄧偉雄博士所說,饒公提出的西北宗說,間接矯正董其昌等人提倡南北宗說之影響。[26]

六丶「饒荷」略說

荷花,對饒宗頤教授來說,可謂別具深意,且別開新樣,將荷花作品引領至另一種境界,變化多端,今人多以「饒荷」一詞謂其作品。饒公少時,已對荷花別有感覺,這或多或少肇始於父親饒鍔為他起名為「宗頤」之故。名為「宗頤」,本是希望饒公宗法周敦頤,周之〈愛蓮說〉成為饒公喜歡荷花的契機。然而此荷與佛教似無關係,饒公於〈宗頤名說〉一文謂:

先君為小子命名宗頤,字曰伯濂,蓋望其師法宋五子之首周敦頤,以理學勗勉,然伯濂之始終未用之。[27]

父親讓他對荷花有所感覺,本源自周敦頤及經學的關聯,重點在經而非荷。因此,經學自始至終為老人重視的學問,周敦頤之愛蓮可視為一種契機。他南來港大任職,林仰山不單因為饒公深通甲骨之學,還因他對經學有湛深學養之故。然而,令他對荷花如此鍾愛,關鍵與佛家結緣所致,他說:「自童稚之年攻治經史,獨好釋氏書,四十年來幾無日不與三藏結緣,插架有日本《大正藏、續藏》,及泰京餽贈之《巴利文藏》,日譯《南傳大藏經》。」[28] 佛教對他的薰染,除經論外,還見於他謂早歲修習蔣維喬(1873-1958)「因是子靜坐法」。蔣公乃一代佛教學者,曾從大學者葉公綽(1881-1968)遊。饒公亦曾替葉老編《全清詞鈔》。[29]因此,早歲饒公的學問就與佛老文學有着多重關係,而父執亦為釋老及文學英彥,不論生活與為學,饒公總受釋門薰陶,《妙法蓮華經》(Saddharmapuṇḍárīka Sutra)揭示蓮花的清淨不染,對他為學與作畫有很大的影響。此外,他甚至於〈宗頤名說〉一文交代自己的「前世今生」,說明了他與佛教的種種緣份。[30]

五十年代敦煌學為國際一時之顯學,香港也獨有饒公一人主力研究。由於他能文能畫,注意力既在文字,亦在繪事。饒公藏有莫高窟元至正八年守朗所刻六種書體「六字大明咒‧莫高窟」的碑石拓本,九十年代長期掛於他在香港中文大學中國文化研究所辦公室內,筆者遇經室門,總被拓本吸引而駐足欣賞。六字明咒(Oṃ Maṇi Padme Hūṃ)中Padme 蓮花對他影響深遠,用他在〈吽字說〉一文所記:「六字真言意思很是簡單:唵,表示佛陀的法身、應身、化身三身的讚嘆;嘛呢,即牟尼,梵文原訓為靈珠;八咪,即梵文Padma,意思是蓮花。」[31] 他的解釋結合了文字學及修行人對咒(總持)的理解,學術界也有以此咒為論文題材,加以條分理析。[32] 蓮花,其富宗教哲理的形象化語碼,當然是入畫之上佳題材。

直接誘發饒公創作荷花而自成一格者,據鄧偉雄博士所說,當受八大山人的〈河上花卷〉影響,饒公曾臨寫該卷,始後寫荷即有突破。[33] 饒荷之作,可以說結合敦煌白畫之體現。西北宗作法在於以獨特色調描繪西北獨有的雄奇挺拔之勢;饒荷則結合敦煌白畫粗筆勢及演化自歷代繪荷名家,別出機杼。鄧偉雄於《饒荷盛放:饒荷的形成與發展》一書謂:

饒教授寫敦煌壁畫及白畫筆意荷花,每擷取其筆墨風格及形象特徵,而不一家斤斤於其結構,故別有一種古意卻又自具風韻之意態。[34]

可以說,若觀者能解構饒荷畫作各部傳承出處,自能興趣盎然。當中較易察覺者,正好是老人以敦煌白畫筆法入畫部分,至於其他各部,觀者必須對歷代諸家作品多有涉獵,才能理出頭緒,這既是玩味,也是困難所在。可幸《饒荷盛放:饒荷的形成與發展》一書可為讀者撥開雲霧,以圖文並茂解構老人畫作之種種,饒公如何借鏡歷代畫家繪荷之作,譬如宋代吳炳、元代鄒復雷、明代文徵明弟子陳白陽、陳洪綬、八大山人、石濤、清人惲南田、金農、吳昌碩等人作品,以及滲雜西洋畫意、宋元禪畫風格等。從鄧書中,讀者可領略饒公寫荷離諸公巢臼,出機杼、開新樣的傳承關係,然後按圖索驥,實有助於我們欣賞饒荷之趣。

展覽的〈荷花畫禪〉(2006)六屏巨幅,謂以雙鉤、撞色方法、綜合潑色及金碧等技法為之。觀筆者觀此巨幅,六屏諾大的空間,總體上看,布局予人憩淡自然,花蕊明顯具敦煌白描神韻,最為突出,以紅線鉤勒,彷彿脫胎自蘇東坡以硃色寫竹而成硃荷,自成一格。[35] 大塊荷葉以大墨出之,右二一屏之荷葉略有惲南田筆意,左二中之荷葉又具李復堂風韻。鄧偉雄謂「饒教授以顏色寫荷花,初時亦以惲南田的方法為基礎,但後來他擴大了南田的畫法」[36] ,此巨幅或可以此為證。饒公於2007年繪有小幅〈李復堂筆意荷花中堂〉[37],風格類近展覽巨幅,然巨幅所帶出的自然,不造作的境界,猶勝〈李復堂筆意荷花中堂〉,是一張值得細味的寫意作品。年前香港郵政發行的饒公書畫紀念郵票,饒荷巨幅作為小全張圖案,其實別有意義。一般來說,作為小全張的圖案,必須有代表性,如祖國1962年曾發行面值2元的梅蘭芳紀念小全張「貴妃醉酒」,該劇照本來就是梅蘭芳的經典標誌,自始成為集郵愛好者珍視的藏品,今天它已升價萬倍。由此可知,荷花作為饒氏書畫的重要性,可以想見。

筆者覺得,是次展覽,乃大眾進入饒宗頤文化世界的絕佳良機。觀饒公書畫,絕對是一次學藝之旅。他既有理論,又多創作,結合出土文獻,多所創獲。一個時代,孕育出饒公這位被譽為「業精六學,才備九能」的通才。今之展覽,讓後來學人借鏡取經,誠屬難得。

[1] Paul Maurer, Light Opens Space Paul Maurer meets Jao Tsung-i(光普照), Hong Kong:Movit Publishing Ltd,2006.巴黎國家圖書館攝影部前館長Jean-Claude Lemagny謂:「攝影家的眼睛抓住了移動的畫面,一個影像接着一個影像。沒有屋頂的寺廟的柱子從岩石中迸發出來,和無邊的蒼窮(穹)對話。它們粗糙的木質身體高高地伸展,它們的思想隨者(着)象徵的音樂舞蹈。你,一點一點地,去擁抱死亡,因為死亡將消蝕成抽象的概念,並且最後將抹除一切印跡。因為你是一個智者,你知道一切都將終結。」(頁11) 此富詩意的哲學介紹,十分適合對影集的說明。

[2] 林仰山於序中謂饒著有利於系統研究甲骨與經學典籍,以及殷代五史、社會和宗教的關係:‘This book of 1,400 pages,which may appear at first sight to be but a compendium of oracular sentences,many of which are in a fragmentary condition,is in reality a valuable source book for a systematic study of the Oracle bones in relation to the Classical books,and does in fact provide in a convenient form a basis for the critical study of Yin dynasty history,society , and religion.’ 《殷代貞卜人物通考》上冊,香港:香港大學出版社,1959,頁iii。另一方面,林仰山嘗主持深水埗李鄭屋遺址的考古發掘工作,饒公亦參與其事,後更寫成〈李鄭屋村古墓磚文考釋〉一文,文見《選堂集林‧史林》下冊,香港:中華書局,1982,頁1067-1073。

[3] 如散文家董橋謂:「我這一代人看書好像都習慣了記筆記,日積月累,筆記又多又亂,大大小小的本子之外還有零零散散記在紙片上的資料,中文手寫,英文打字,起初分門別類存入卷宗,日子一久,抄錄一多,塞來塞去,也就亂了。」,見《我的筆記‧自序》香港:牛津出版社,2018,頁6。筆者猜想,饒公或會有此現象。當年筆者看饒公藏書期間,除了筆記見諸書內字裡行間,偶然也見書內夾有不同的零散紙片,如在Fritz Staal的印度田野考察巨著《火祭》(Agni)就有夾一張詳細筆記,後來饒公也撰文介紹那部異常珍貴重要的婆羅門《火祭》紀錄,見〈F.Staal著Agni書後〉,《饒宗頤二十世紀學術文集》卷一,台北:新文豐出版有限公司,2003,頁461-470。筆者又於一本饒公所藏的考古研究書內,看到夾有一張日本學者日比野丈夫給饒公的賀卡,可惜今天筆者也忘了賀卡在哪一冊。

[4] 饒宗頤:《選堂詩詞集》,台北:新文豐出版有限公司,1992,頁157。

[5] 饒宗頤編:《法藏敦煌書苑精華‧經史(一)》,廣州:廣東人民出版社,1993,頁245。

[6]《法藏敦煌書苑精華‧寫經(二)》,頁172。

[7] 松本榮一著,林保堯、趙聲良等譯:《燉煌畫之研究》,杭州:浙江大學出版社,2019。

[8] 白謙慎:〈學術顯學和「敦煌書法」〉,《與古為徒與娟娟髮屋:關於書法經典問題的思考》,廣西:廣西師範大學出版社,2016,頁132。

[9] 饒宗頤:〈敦煌寫卷之書法〉,《饒宗頤二十世紀學術文集》,卷13,台北:新文豐出版公司,2003,頁38。

[10]〈敦煌寫卷之書法〉,頁40。

[11]《法藏敦煌書苑精華‧韻書‧詩詞‧雜詩文》,頁172。

[12] 同上註,頁179。

[13] 同上註,頁182-183。

[14] 胡曉明:《饒宗頤學述》,杭州:浙江人民出版社,2000,頁61-62。

[15] JAO Tsong-yi:Peintures Monochromes de Dunhuang (《敦煌白畫》),Paris:École Francaise D’extrême-Orient,1978,p.59.

[16] Peintures Monochromes de Dunhuang ,p.60.

[17] Ibid ,p.56.

[18] Peintures Monochromes de Dunhuang,pp.34-35。

[19]《饒宗頤學述》,頁55。

[20] 駱惠瑛、黃杰華編:《饒宗頤佛學文集》,香港:天地圖書公司,2013,頁645-646。

[21] 饒宗頤:《梵學集》,上海:上海古籍出版社,1993,頁327。

[22]https://web.archive.org/web…009522128215.html,參考日期:2020年2月8日。

[23] 鄧偉雄編:《莫高餘馥:饒宗頤敦煌書畫藝術》,香港:香港大學饒索頤學術館,2010,頁103。

[24] 鄧偉雄:《饒宗頤畫論及畫作與文學學術之關係》,香港大學博士論文,2010,頁73。

[25]《莫高餘馥:饒宗頤敦煌書畫藝術》,頁97。

[26]《饒宗頤畫論及畫作與文學學術之關係》,頁74。

[27] 《饒宗頤佛學文集》,頁644。

[28] 同上註。

[29] 葉公綽編:《全清詞鈔》,北京:中華書局,2019。(重印香港中華書局1975版)

[30] 他說:「八一年秋,遊太原,夜夢有人相告。不久,陟恆岳,於大同華嚴寺覩龍藏本是經,赫然見卷首序題『元豐四年三月十二日真定府十方洪濟禪院住持傳法慈覺大師宗頤述』。又於《百丈清規》卷八見有『崇寧二年真定府宗頤序』。元普度編《廬山蓮宗寶鑑》(卷四)內慈覺禪師字作宗頤。元祐中,住長蘆寺,迎母於方丈東室製《勸孝文》,列一百二十位。曩年檢《宋史‧藝文志》,有釋宗頤著《勸孝文》,至是知其為一人,以彼與余名之偶同,因鑴一印,曰『十方真定是前身』。」《饒宗頤佛學文集》,頁644。

[31] 饒宗頤:〈吽字說〉,《梵學集》,上海:上海古籍出版社,1993,頁283。

[32] Alexander Studholme, On the early History of the Oṃ Maṇi Padme Hūṃ Mantra: A study of Kāraņdavyūha Sütra ,PhD Dissertation, Centre of Buddhist Studies,University of Bristol,1999.

[34] 《饒荷盛放:饒荷的形成與發展》,頁44。

[35] 鄧偉雄:「在繪畫上,他(指饒公)亦偶有硃竹作品。後來,他就延伸硃竹的意念,將其變成了硃荷。」《饒荷盛放:饒荷的形成與發展》,頁130。

[36] 同上註,頁82。

[37] 同上註,頁93。