文:林國才、鄺志康 圖:Tim Liu | 2016-03-12 |

藝術上,汪建偉是先鋒,也是叛徒,而兩者間往往難以作出明確的區分。身為中國當代藝術家最具影響力的 其中一員,他不斷向表現手法的極限拓展推進。

他的作品組合多元,劇場是他質疑 世界的聲音的匯聚,雕塑是他拒絕 磨平棱角的彰顯,繪畫是他脫出既有體制後昇華的明證。他懷疑一切, 每天在革藝術的命,探索存在、空間和時間複雜多變的關係。

這次難得在香港約晤他,我們談 《時間寺》,談佛,談生死復活,談自由,也因他「不要交流」的觀點談得淋漓。

有一點當場沒有交流的,執筆時不忍不寫下來:他確實像梁家輝,尤其是不苟言笑的時候,更像。

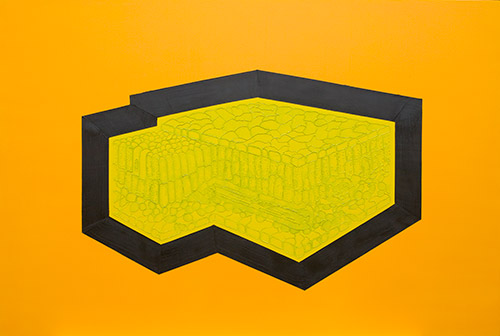

2014年10月,汪建偉的《時間寺》在紐約古根漢美術館(Guggenheim Museum)展出。展覽是何鴻毅家族基金中國當代藝術計劃(The Robert H. N. Ho Family Foundation Chinese Art Initiative)的首個項目,也是他在北美的首個個展。他記得有一位台灣記者問,為甚麼叫「時間廟」(temple 可以作為「寺」也可以是「廟」)。他舉例說,我們都講信佛、到廟裏拜佛去了,但是佛不在廟裏,佛永遠不在廟裏,那只是我們去感受佛的一個位置。廟是這麼一個你可以去思考、 去感受佛的一個位置。

「那麼有沒有一個位置是可以感受時間的呢?」他認為應該這樣去理解時間寺。

「這個位置,就是一個主體。如果一門哲學或者藝術沒有主體的話,那它只能是一個工具。在中國,這個傳統一直保留下來了。」這就是革命現實主義。毛澤東說過,藝術來自於社會,藝術來自於群眾。同時,藝術必須反映社會、反映生活。「記住這個詞:反映。有的時候我們會說這個藝術家的作品好,是因為他反映了社會的真實和我們的政治狀況。再往下說,是他反映了某個哲學觀念。也就是說,藝術是工具,藝術是沒有位置,不可以去思考的,藝術永遠沒有主體,只是用來承載、反映。」汪建偉多年來的創作實際上還是一直在思考這個事情,但他並不希望因此讓別人標榜他是來自中國當代的前衛聲音,他只是很簡單的一位藝術家,不是某個地區的代表,也不承擔代表一個地區說話這樣的任務。

佛就是佛,藝術就是藝術,人就是人

正如同他在《時間寺》的新聞發佈會上強調,要「去特殊性」,那是一個回歸到普遍性原點的終極任務,將歷史、地域等分野統統捨割。他憶述十幾年前出國去美術館看展覽,第一個感覺通常是「哇,這個作品真好!」,然而在此之前,他並不知道那位藝術家來自哪個國家、他是男的還是女的、他的身份是甚麼等都不知道,即便如此,還是會立刻就被眼前的作品感動了。

他又舉例,我們在描述藝術時為句子注入了過多的定語來修飾-「中國的當代藝術」、「中國年輕的藝術」、「中國的女性藝術」。定語越多,對主語的傷害越大,主語才是最重要的,讓定語傷害主語,是主次顛倒。談佛,不能說是中國的佛,更不能說是美國的佛,佛不是地方性的,佛就是佛。「如果有人說我們來思考一下中國人怎麼談佛,我覺得首先這個問句就很腐敗。」同樣道理,老是談中國的藝術、中國的當代藝術,也是很腐敗。

「出生地是沒法改變的,你是香港人,我是四川人,他是北京人。這就是我剛才說的環境。」跟一個美國人站在一起,雙方的出生地、性別年齡有所不同是無法迴避的,可是絕對不應該拿這些東西來交流,因為這會把差異絕對化了,而這個絕對性是錯誤的。參與這次採訪的,連同汪建偉在內,共有四人,他借此為例,說假如我們四人去一個地方,跟人家談天,回來後把整件事說成「四個男人去跟誰聊天」,當中開始有點特殊性了。然後我們再擴展下去,改為「四個中國男人去跟誰聊天」,這就更特殊一點了。每一次特殊,都是對「人」這個概念的一個否定。

汪建偉深度閱讀哲學書籍,這天我們稍稍談到了阿蘭˙巴迪歐(Alain Baidou)。巴迪歐在《存在與事件》(L’être et l’événement, Being and Event)談到多(multiple)和複多性(multiplicité, multiplicity),事物的表現就是一個複多性。這個世界是一個多,像我們訪談時桌子上甚麼都有,錄音機、墨水筆、筆記,這就是多。「多是不討論的。因為你承認了多,就是承認了存在這個現實,那幹嗎還要來討論這個東西呢? 特殊性其實恰恰不是在保護多元,而是強調某個東西是主要的。我們說尊重差異,這個詞很有道德感染力,但它後面有個邏輯,首先要有個中心,才會有差異。」中心、主體、主語……一切還是要回到這裏。

裝置場景:《汪建偉:時間寺》,紐約古根海姆美術館,2014年10月31日﹣2015年2月16日,何鴻毅家族基金提供贊助。©2014汪建偉,經授權使用。照片:David Heald©紐約古根海姆美術館

耶穌復活了,而死的只是「人」

生死大事,禪宗思惟者甚多,《碧巖錄》卷五有云:「須是大死一番,卻活始得」。欲窮真理,必先超脫肉體束縛。唐朝的鎮州普化和尚,行為顛倒乖張,卻又輔助臨濟宗開宗祖師臨濟義玄禪師傳法,死前先後四次預告自己將於何地入滅,當所有人以為死亡預告只是一場騙局時,他卻自行抬著棺木,投身其中,悄然無息地死去。大家揭棺察看,裏面空無一物,唯聞 鐸聲遠去,肉體寂滅,靈魂得以昇華,成為永恆。

死後重生這個概念,在各種宗教和神話中屢見不鮮,從美索不達米亞的伊絲塔(Ishtar) 、埃及的歐西里斯(Osiris)到希臘的普西芬妮(Persephone),從未間斷。基督教尤為重視,耶穌被釘死在十字架上三天後復活,已成為信仰的核心根基。保羅的《哥林多前書》 (1 Corinthians)裏談到他對復活的看法:

「……或有人問,死人怎樣復活。帶著甚麼身體來呢? 無知的人哪,你所種的,若不死就不能生。並且你所種的,不是那將來的形體,不過是子粒,即如麥子,或是別樣的穀。但神隨自己的意思,給他一個形體,並叫各等子粒,各有自己的形體。所種的是血氣的身體,復活的是靈性的身體。……血肉之體,不能承受神的國。必朽壞的,不能承受不朽壞的。……就在一霎時,眨眼之間,號筒末次吹響的時候。因號筒要響,死人要復活成為不朽壞的,我們也要改變。這必朽壞的,總要變成不朽壞的。 這必死的,總要變成不死的。……」

汪建偉借此闡發出普遍性和去特殊化的關係-保羅談的死和生,不是真正生物意義上的死。不是說耶穌死了,然後肉體復活了。復活是影響新觀念誕生的所有舊規則都死亡了才能出現。當沒有辦法用新的東西去理解世界時,又談何新呢?「所以說新的出現一定是死,是舊的死。它向死而生,一個主體於是產生了。」

他繼而指出另一個關鍵的概念,就是死的是甚麼人呢?這個「死」沒有包含任何特殊性,死的不是希臘人,不是猶太人,不是美國人也不是中國人,不是婦女也不是兒童,只單單是「人」。人的概念奠定了一個基本的普世價值,而這種普世價值正是他歇力追求並在創作上強調的。

真理就是沒有真理

汪建偉也曾跟基金會的創辦人何鴻毅先生談過何謂佛的普世價值。「我對佛教的理解是,人類其他的宗教,無論是伊斯蘭教還是基督教,它可能要通過教義、儀式、日常修練等等來告訴你真理是甚麼。那佛教告訴你的真理是甚麼呢?是無常。可無常到底又是甚麼?簡單來說,就是世界上沒有真理這個東西。沒有真理你信不信呢?所以說佛教是世界上最堅持的一種世界觀,它認為世界上沒有值得信的東西,但是你還要相信,這就是佛教。」

他又認為,無常實際上是對「無」的一種信任,一種信念。一個向死而生的基督教的普世性,跟對無的追求,是一樣的。只有那些用宗教的特殊性來作為對抗手段的人,才會理解為這些是西方的,那些是東方的,「我覺得在佛的面前,只有全世界的普世性。我對何老先生說,我們並不是要傳遞中國人的價值概念。佛的概念是一個普世的概念,是一個世界觀,它就是無常。但我們有種錯誤的理解,一說到佛教就是東方的一種世界觀,西方應該怎麼跟你交流。我要講復活,同時也要講無常,因為兩者都是一種看世界的方式。」

禪宗有許多類似的公案,一個徒弟問老師甚麼是佛,作為師父一定要給學生一個答覆,例如老師會說是「白菜」。這種巧妙的回答非常簡單卻又極其重要,他既沒有告訴學生佛是甚麼,但同時又讓他繼續思考這個問題。汪建偉說,這叫機鋒語,無獨有偶,他的其中一件雕塑正正就叫《機鋒》。「藝術也是如此,既不是真理,更不是偉大的東西。通過它,你可以得到一個主體,其實佛就是這樣。」《時間寺》的「寺」,也是機鋒語帶給他的靈感-是個可以去思考東西的位置,而不是一個實體的空間。

佛家言「中道」(Madhyamāpratipad),不左不右,不落二邊。龍樹著有《中論》(Mūlamadhyamakakārikā),起首第一偈即說:「不生亦不滅,不常亦不斷。不一亦不異,不來亦不出。能說是因緣,善滅諸戲論。我稽首禮佛,諸說中第一。」這也是機鋒,汪建偉指出,佛是在告訴我們用語言去闡釋那個位置是危險的。倘若說佛就在中道,那它就變成真的在中間。這種機會主義的想法,他絕不認同。「《時間寺》解決的恰恰是這個問題,我不是在告訴你,這裏就是藝術,左不是,右不是,中間也不是。中國還有個詞,佛只能去『悟』,悟在西方就是思考。從這一點來看,哲學、佛教跟當代藝術都是要有主體的,而它不是說擺這兒的,是一個『悟』,不是說我看見了主體我就看見了佛。它的確不是,是你思考的這個東西。」

「我懷疑時間。」

汪建偉在《時間寺》開幕式上,讓朗誦者站在博物館各處,即興演說他事先選取的十個主題,後來這些錄音發展成劇本,在閉幕時以戲劇《螺旋坡道圖書館》(Spiral Ramp Library)的形式呈現。其中很重要的一個主題是諾斯底教(Gnosticism)。諾斯底是古希臘文「知識」(γνῶσις ,gnōsis)之意,他們主張通過對自身的認識來獲得救贖。我們談諾斯底,當然不是在於孔澤(Edward Conze)及柏高絲(Elaine Pagels)對佛教跟諾斯底教有發生學關係的推測,而是它牽涉的時間觀。

「諾斯底有一句名言,復活不是過去和未來的事,是現在的事。現在(now)這個概念,是沒有長度的。時間根本沒有一個定義,說這就是時間。《時間寺》在很大程度上是我們要從這種認為時間是客觀的並把其客觀性用某種方式來認定了的困局中解脫出來。阿甘本 (Giorgio Agamben)說的很好,任何一種革命,都是從時間經驗開始的。」可以說,《時間寺 》是汪建偉對時間經驗和革命的探討。汪建偉提出這樣的觀察:共產主義教育大家可以犧牲個人,要為共產主義奮鬥,所有人的時間累積起來就是為了「救贖」-沒有個人歷史,個人沒擁有時間,時間也不擁有個人,時間跟大家是沒有關係的,取而代之的是集體主義的時間。

「政府有自己的時間觀,這毫不出奇。香港政府有,北京政府也有。不單單是一個政府,即使一個家庭,父母都會告訴我們在何時誕生、從哪裡來。」汪建偉續說,「我懷疑時間,也就懷疑了由這個時間所支配的秩序。」他強調人對於所有現在的秩序都可以懷疑,包括政府本身。「洪席耶(Jacques Rancière)早就說過,政治實際上是一種資源管理。真正的政治是對這些東西保持懷疑,提出質疑、批判。」

自由是我們有自由說不自由

汪建偉挑戰主流思想與統一立場,貫穿藝術和思想。從早期他已質疑繪畫的唯一性,到現在懷疑時間和現存秩序,在在顯示他是個不折不扣的懷疑論者。對既有經驗的懷疑導致反思,由反思重構觀念,然後帶來新經驗。對時間思考讓人擁有不同經驗,這個對他而言,極其重要。他曾多番說,每天在工作室工作,實際上是在遊行。每天工作十二小時,是最真實的示威。當所有個體都開始思考,正如同他思考秩序,那已經是一種示威、一種革命。在示威的過程中,一個自由多元的世界誕生了,也就是《時間寺》為何是「自由的、局部的生產」。

「很多人沒有理解到,自由不是說我們現在不喜歡某個人、某件事,因此來幹一票。自由是你隨時可以決定你對自由說,『我不幹』。」除了佛的普世價值外,他跟何鴻毅也談了何謂真正的自由。「真正的自由是對自由說不,那你才真正握住了自由。我跟他說了個笑話-前蘇聯解體以後,有很多猶太人要移居以色列,他們就要去警察局辦理證件。警察長時間受共產主義影響,就一邊辦一邊問:『我們的國家對你們不好嗎? 』他們說,『好啊。』然後又問:『沒有給你們房子嗎?』,『給了啊。』,『給你們吃的了嗎?』,『給了啊。』,『沒有餓死吧?』,『沒有啊。』到最後問,『那你們為甚麼要移民呢?』這些人你猜怎麼說,『這他媽就是我移民的理由!』他們以為政府給了這麼多東西,就是對人民自由。」真正的自由是說,由受影響者自行決定,不是幾個人開會決定便算了。

這也讓我們想起,就是生命的自由守則。有人說我們沒有權結束自己的生命。參照汪建偉所言,我們有沒有自殺、對生命說不的權利?

1960年代南越總統吳廷琰(Ngô Đình Diệm)獨尊天主教,大舉逼害佛教徒。法師釋廣德(Thích Quảng Đức)為抗議在西貢街頭自焚,後來政府將其未被燒毀的心臟(是為「聖心」)搶去,殺傷了不少僧人,又再度激起數位僧人跟隨自焚;自2009年起,西藏發生一系列藏人自焚事件,包括喇嘛、比丘尼及農民。

在佛教中,自殺是犯戒,然而他們即使如此也要表達對社會的控訴。汪建偉認為,當他們自焚時,並不是以佛教徒的身份,而是作為一個「個人」。人本身就有不同層次的身份,「如果今天我自殺了,絕對不會是一個藝術家自殺,而是汪建偉這個『人』。」

社會、政治、革命,這些元素一直蘊含在汪建偉的創作深處,他不希望別人只簡單標籤他為「社會運動家」,情願大家說他「自由地選擇了一種局部生產」。在中國經常有藝術家說必須介入社會,汪建偉的第一個反應是,那這群人平時都在做甚麼去了? 彷彿平常那個不是叫社會,他們的展覽才是。第二個反應是,是否代表展覽完了以後便可以不介入社會。「介入社會是個很愚蠢的概念,也是很廉價的道德姿態。這往往暗示其他人都不重要,只有藝術家的介入是公共事件。這種階級差異的思想很荒謬,太不正確。」

經常會聽見家長說,不想讓孩子在社會裏學壞了。汪建偉大笑,反問他們的家不在社會嗎? 還有,如果想不讓孩子學壞,又該把他放哪去好呢?「社會是虛構的,我們有甚麼必要為一個漏洞百出的社會去做工作呢?」套他的說法,我們四人坐在訪談已經形成一個社會;我們談各種話題,已是在做社會工作。社會不是一個外在的、想像出來的概念結構,沒有一個叫「我們今天必須穿好衣服到哪兒去幹點甚麼事」的社會。汪建偉每天真實地在他自己選擇的地方工作,那就是他的社會。

拒絕交流

「陳詞爛調」是汪建偉頗常掛在嘴邊、對某種狀態的描述。他舉例說,「每個人都是藝術家」,就是大家在當代脈絡下聽到最典型的陳詞爛調。我們當然不會天真得以為這類偽命題還有其值得檢驗的餘地,否則大概你和我現在起大可以稱呼自己為汪建偉A 和汪建偉 B。「這個題目背後的潛台詞是,『藝術這個職業很偉大』。這是很法西斯式的想法,為甚麼不說人人都可成為工程師,人人都可以是醫生、售貨員,都不錯,還要弄得彷彿大家成了藝術家是很能象徵民主的說法。」汪建偉覺得,這太獨裁,默許藝術家是最好的。若論民主,這句話應該改為:「人人都有權利不想成為藝術家」,甚至再往下改成「人人都可以不喜歡藝術」。成為藝術家不是人類的終極目標,為何非要影響社會上的其他人,使其同質化?

「一個社會的相互影響不是彼此成為對方。我發現一個邏輯,不知道你們有沒有這個體會,『交流』這個東西很危險。我們老說交流交流,但是從一開始的訴求到結果,恰恰都是各自最頑固的東西變得更頑固了。」他意味深長說道。

交流的真正含義是要讓你同意我,但最終是誰都不同意對方,對方真正堅持的東西就在原地不動。所以說通過交流能產生新的經驗,汪建偉說,這也是另一個偽命題。回到機鋒語,禪師不是用它們去換取佛的存在。通過交流,產生的不是真理。交流只會加重獨裁性和加深隔閡,因為交流意味著你要尊重我,我才跟你交流;因為你不了解我,我才跟你說話。如果一件事情需要交流才會產生意義,那麼它反而不一定真有意義。意義的存在不建基於交流之上。「佛是不是要通過交流才有意義?有意義的東西不需要交流。」

汪建偉直斥,交流本身很滑稽,而我們偏偏對交流太莫名其妙地崇拜。譬如說我內心有種想法,老是覺得也許通過交流便能夠傳達給對方,這其實不對,能得到的自然會得到,通過交流得到的不是我想要的東西,充其量只是一個替代品。

禪宗最高境界是「以心傳心」,庸俗在地的我們可惜在此之前仍得依靠語言。語言是交流的工具,但他並無助於傳遞讓事物得以獨立存在的單一性。「我把作品放在這裏,作為創作者我是不需要交流的。作品完全可以脫離我而存在,如果脫離了我它還不存在,那你也不要妄想說出來便能賦予它意義。」重點是,我們要創造出一個可識別的單一性。

汪建偉認為,除了單一性,還得要有可識別的連續性(continuity)。它不是歷時性的(chronological)那種,而是本質的通達。換句話說,華人在香港可以感覺到佛,一個講英語在美國的洋人也可以感覺到佛。佛也好,思想也好,藝術也好,它本身就應該自給自足具有這種兩種特性。欣賞一幅畫,不需要通過三千字描述才能理解;聽音樂會,也不需要我們四個人坐下來吃頓飯,談四個小時。當然我們無聊的話的確可以談四小時,分享彼此的感受,但前提是我們四個在交流之前已經意識到這樣的東西,而且不是說在交流之後。事物主體不是靠交流建立起來的。好的藝術,不應該依附於交流才有意義,汪建偉對此再作強調。

宋代青原惟信禪師曾說:「未參禪時,見山是山、見水是水;及至後來,親見畫像,知識有箇入處,見山不是山、見水不是水;而今得箇休歇處,依然見山只是山、見水只是水。」參禪的三重境界,猶如此理。果真跟彼此述譯山為何不是山、水為何不是水又忽然是水,則一切終歸墮入永無止盡的俗套談話裏去。汪建偉最喜歡的其中一本書是《五燈會元》,這個機鋒,他一定懂得。他慨歎,中國當代藝術面臨的困境正在於此:「大家總要把作品跟五千年的悠久文明掛鈎在一起,強調我們在這麼高雅的政治集權國家裏如何如何,然後大家便開始買賣。這說明甚麼? 藝術只有同情。我們說的政治,連組織都不是,只是道德。我不相信靠這些建立起來的對中國當代藝術的所謂尊重。」

每張畫都是一部戲劇

「過去都掌握了,現在是當下,不用多說,對你而言,未來應該會繼續在這個議題上發揮下去吧。」

「說老實話,未來有時候是很腐敗的。」

「為甚麼?」

「未來都是用今天描述出來的,那個時間是不存在的。把今天的工作做好就好,未來……我不想未來。」

「既然你這麼說,接下來有個感性的問題……」

「不會問我婚姻的事吧?」(我們當時真應該問!)

汪建偉的油畫造詣其實很高,1984年他憑《親愛的媽媽》獲得第六屆全國美術作品展覽金獎,一位二十多歲的年輕人,得到如此殊榮後,卻又毅然拋棄畫架,踏上叛逆的路途。不少人指他的東西難懂,更多人當時替他的決定感到惋惜。

「首先大家要明白,其實我還是有繪畫的,《時間寺》那裏已經有,而且不止一幅。其次,我現在的畫已經不是傳統意義上的畫了,每張畫都是一部戲劇。仔細去看,都是在一段長時間通過排演產生的,它們應該被理解為由不同材料在不同時間裏產生的一部戲劇。」事隔三十年,遙想當年作畫,汪建偉表示,中國那時候還很封閉,他所知道最偉大的藝術就是革命現實主義。他選擇了畫畫,選擇表達對世界有很多不同意、不滿足,然後建立可以把自己放進去的現實。

年輕時他是現實主義的信徒,深信藝術一定要來自生活.反映生活。他在家鄉四川當兵,才十九歲。大家做軍事演習,挖個貓耳洞給自己,然後躲進去,一躲便是六至八小時。在洞裏,他只能通過一道縫看外面,看天上。一個十幾歲的人,蹲八個小時,他的世界就只有那片天。天黑了,他數星星,但星星不多,兩分鐘便數完了。於是他開始想,給所有熟人寫一封信,第一個想起的人是爸爸。

「我真的在腦袋裏寫:親愛的爸爸,我現在給你寫信。一個字一個字,好像寫在夜空中,沒有筆,而且有時候你發現寫了錯別字,還得把它改過來。第二封寫給我媽媽,接著是我哥哥,再來寫給我朋友。這一線天對我來說,似乎沒那麼寂寞了。若干年後我畫畫就是畫當時的感覺,唯一不同的是,我好像真有了一支筆,畢竟沒有人相信我對著天是在寫信,所以我『虛構』了我在寫信。但你要知道,經歷真的是這樣。」他回憶著說。

汪建偉認為,作品拿了金獎其實是獎勵他用這樣的方式創造出這樣的作品。時代不同了,國家開放,他突然驚覺,一個在沒有選擇的情況下產生的東西是最可怕的。大家都說,中國沒有人能做到他這樣,那是因為他完全放棄置身在體制裏,放棄完全用現實主義來思考問題的方法。要說這個故事,他可以說上一整天,既然我們沒這種餘裕,故事只好講到這裏。