「學藝雙攜,博古通今」,國學大師饒宗頤教授將一生奉獻給文化。他的書畫令天下耳目一新,他的佛學研究至今仍無人能出其右,而饒公一生與佛結緣,因深澤厚⋯⋯

文:拾方藝廊 | 2018-02-20

國學大師饒宗頤教授於2018年2月6凌晨,在家人圍繞之下,無疾西去,世壽100歲,積閏105歲。可謂福壽全歸。饒公一生投身文化學術,為學問鞠躬盡瘁,其專攻遍及古文字學、甲骨學、敦煌學、金石學、佛學、史學、古代文學、方志學、潮(州)學等多個領域。他與已故的國學大師季羡林教授齊名,在學界有「南饒北季」的美稱,是譽滿國際的學術泰斗。饒公能享高壽,哲人其萎,當世又痛失文化巨人,能不令人惋惜!

饒公家學淵源,父親饒鍔為著名儒商。饒家更興建了潮州最大的藏書樓「天嘯樓」,收藏古今中外書籍多達十多萬冊。饒公曾談到自己的學佛因緣,憶及父親和二伯父都是研究佛學的學者。他自小即浸淫其間,五歲起隨父習經史,當中飽覽不少佛教典籍,因而繫出了佛緣。「與佛結緣,始於年幼,那時剛上小學,回家路上的街角,有人在白描,我感到好奇,天天站在那兒看,久而久之,畫師跟我說,來來來,我教你。於是,我用白描的方法,畫起佛相來。」饒公一向奉行「學藝雙攜」的宗旨,除學術著作外,他更是傑出的書畫家。如此看來,此根原來早已深種。

踏入弱冠之年,饒公受聘為中山大學的研究員,展開國學研究的生涯。及後抗日戰爭勝利,於1949年移居香港,任教香港中文大學新亞書院中國文學系,直到1978年退休。有人說,饒公做學問,但他卻跟苦行僧沒兩樣。為了研究一門學問,他可以不辭勞苦,跑到發源地考察。像研究敦煌藝術,他跑去莫高窟;為了解讀敦煌樂譜,他開始習古琴﹔還有他決心研習梵文和巴比倫古楔形文字的經歷,更為人所樂道。「為了看得懂第一手資料,我會學習他們的文字,這是很需要耐性的,有些研究,用上幾十年,我沒把過程說清楚,怕會嚇驚大家;但我很享受這個追尋的過程,找到答案時,很高興,充滿樂趣,只有自己知道……」饒公說。而為了做學問,饒公更是注重健康,有記者曾問他的養生之道,他回答,秘訣是每天打坐,因為研究是刻苦的,沒有健康,便很難做研究。

曾任饒宗頤學術館副研究主任的黃杰華博士,為2013年出版的《饒宗頤佛學文集》作編選、校對工作。他說,饒公著作博大精深,閱讀他的佛學著作時,更會經歷「看山是山,看山不是山,看山終是山」的三個境界,那是「一個妙不可言的大千世界」。在他看來,饒公的佛學研究,除義理外,亦旁及史地、歷史、訓詁及藝術等,他在佛學研究的另一大突破,在於他利用了英法的敦煌佛經以外的寫卷,而當中最具創新性的則要數「敦煌白畫」。「二十世紀七十年代他在巴黎講學,並摩娑了法(國)藏的敦煌寫卷,當中有不少白描畫,部分更是更是石窟壁畫的擬稿,因而他著書《敦煌白畫》提出白畫這一概念。他身為畫家,也創作了不少白畫作品,淵源正是敦煌的白描畫稿。饒公可說是開創白畫研究之先河,今天仍鮮見研究敦煌白畫者,也未見相關著作出版,這也許因為像他那樣兼具歷史、繪畫史、敦煌藝術等專門知識,並融會貫通的研究者並不多。」

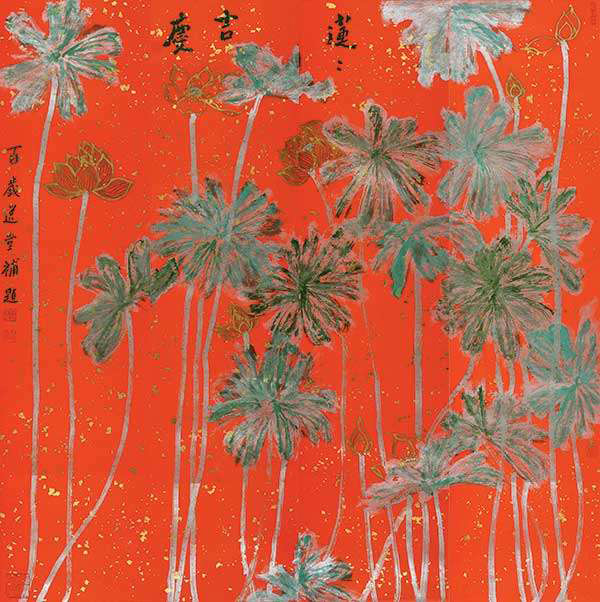

多年來,饒公的藝術作品,總不乏白描觀音、菩薩和法相,至近年則寫了大量荷花。饒公與荷花的關係,始於其父饒鍔先生替他取名為「宗頤」開始──父親希望他能師法周敦頤,誠如《愛蓮說》中一段:「予獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不妖;中通外直,不蔓不枝;香遠益清,亭亭淨植,可遠觀而不可褻玩焉。」身為饒公女婿及學術館副館長(藝術)的鄧偉雄博士,指出饒公的荷花,多用金、銀色墨勾勒,再襯托以紅色,自成一格,因而有「饒荷」美譽。「有人質疑世上是否真有五顏六色的荷花,然而《佛說阿彌陀經》有云:『八德金池,滿矗四色函萏。』每一位成熟、登於頂峰的畫家,他所描繪的,必定是內在的心境。」其時饒公已達耄耋之年,創作仍能一新天下耳目,殊為難得!

此外不得不提的是,饒公在書法上自甲骨,以至篆、隸、楷、草等體,俱寫出自己面目,世稱「饒體」。饒公又喜愛親筆題字,或為誌賀,或為紀念。東蓮覺苑新近落成的藥師殿內,掛有一幅橫匾,上書「焰網莊嚴」四字,正是饒公所贈;又,佛門網所繼承的《明覺》周刊,亦曾喜獲其手書「明覺」二字,沿用多年,相信早期讀者一定不陌生。饒公書畫卓絕,其墨寶之珍貴,自是可遇不可求。

饒宗頤學術館館長李焯芬教授表示,饒公去世,固然是我們的損失,然而饒公嘗用「雲蒸霞蔚」來形容當今國學人才輩出的局面。「他覺得中國文化的復興指日可待,中華文明在二十一世紀會有一個非常光輝燦爛的前景。我們在哀悼饒公的同時,應不忘讚賞他巨大的貢獻,學習他那種孜孜不倦、專注追求學問的難得精神。」